尾張氏考

尾張氏と言えば「日本書紀」によると天火明命から始まり、美濃(耳納) 飛騨(日田)居住の後 乎止与命の時 尾張国造となり 日本武尊の時代の時 拠点を熱田に移し 継体天皇の時代には尾張連草加の娘 目子姫を嫁がせ 安閑 宣化の母とし、海部氏に養育された大海人皇子に多大な援助をし天武天皇擁立に尽力したとされる氏族だがその実態は少し「記紀」とは違っているようです。

熱田神宮創建

『尾張国風土記』逸文には、日本武尊が宮簀媛に草薙神剣を手渡す際に自らの形影(みかげ)とするようにと言い残したことが熱田神宮の始まりと考えられている。

熱田の語源

熱田神宮のある名古屋市熱田(あつた)区の地名由来は、俗説では日本書紀に見える「あゆち」に由来するとか、後世には東海道の「七里の渡し」があったことから、古くからの津渡を示すあ(接頭語)・つ(津)・と(所)の転などの説があるが、いずれも無理やりこじつけた感がある。

熱田神宮水源

磐井が逃げたと伝わる豊前近く熊本県小国市「わいた温泉郷」の一つ「岳の湯温泉」にほど近い、ひっそりと神秘的な杉木立の中にある。「中尾熱田神宮」の境内下で、鳥居へ上る階段をはさんで左右に池があり、その2カ所から清らかな水が湧き出している。かつては農作物に恵みをもたらす「神の水」と云われる水源がある。

ここの水は温泉郷が近いためか、水は22~28度と極めて高いのが特徴でまさに熱田の名にふさわしい水源である。

この水が水田に引かれていることが熱田の語源と推測される。

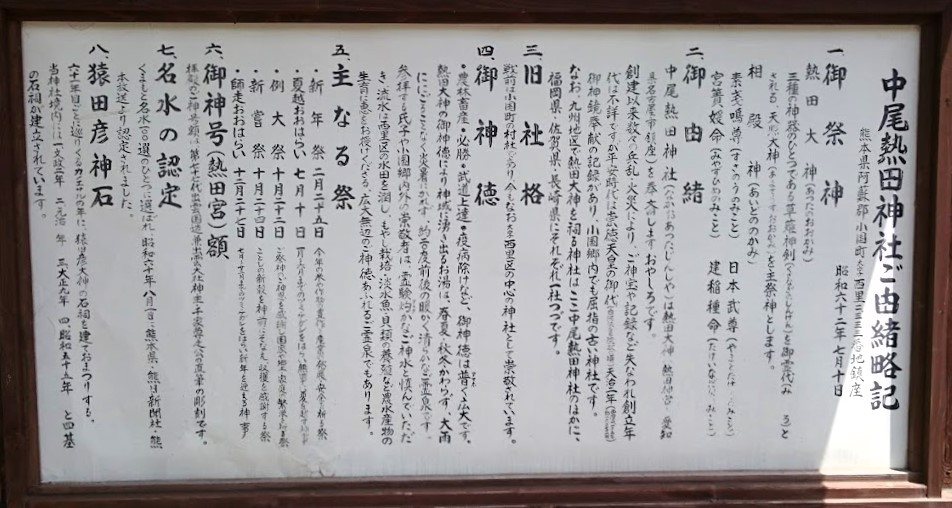

中尾熱田神社の由緒略記

御祭神

熱田大神 三種の神器の一つである草薙神剣お御霊代とされる。天照大神を主祭神とします。

相殿神

素戔嗚尊 日本武尊 宮積姫命 建稲種神(乎止与命の子)

御由緒

中尾熱田神社は熱田大神を奉斎しますおやしろです。以下中略~平安時代は崇徳天皇の御代の記録がある。以下略

現在は水害で社は流され水源が残るのみです。

鳥羽宿禰

ここで注目すべきは磐井の別名と考えられる豊西記の日田の国造の始祖 鳥羽宿禰の記録です。

豊西記

「石井源太夫高明公」、当郡に下向き、来来里の着御あり。これによって村名としその後大原に館し昿田を開きという記述と『豊後国志』には「鳥羽の宿禰」が日田国造となり刃連に住まい常に庶民に会す。以て耕の事を教え常に同居し、名づけて会所宮というのは是なり。日田で初めて水田が開かれたことから“田始播”=田島と呼ばれるようになったと記されている。「石井源太夫高明公」と「鳥羽の宿禰」は同一人物の可能性がある。

石井源太夫は「摂州西宮蛭兒之後胤」といいこれは兵庫県西宮市に鎮座する西宮神社の蛭児大神の子孫と伝わっている、蛭児大神とは事代主神である。

日田神社蒐集録

鞍形尾から石井源太夫(いしいげんだゆう)が八幡宮に祈願して、剣を大空に向かって投げ、落ちたところを社地と定めたといいます。また、この剣を投げ社地を定めた石井源太夫は尾張国の蓬莱島に宮地が有り、そこに祭られる尾張国造小豊命であるとも有ります。尾張国の熱田神宮、境内摂社の上知我麻神社(かみちかまじんじゃ)は通称源太夫社と呼ばれ、祭神は『先代旧事本紀』に尾張国造と記される乎止與命である。

小国両神社

ここ熊本県小国市に小国両神社という神社がある。速瓶玉命は小国生まれの雨宮媛とも結婚をなしており、小国町の両神社には、その間に生まれた火宮神、高橋神が祀られている。阿蘇氏の肥後における版図拡大の構図がと浮かんでくる。

新倭王誕生

阿蘇とは肥の君つまり橘(崇神 中臣)氏のことであり 物部戦争に敗北した磐井は鳥羽宿禰(石井源太夫 乎止與命)と名を変えて尾張氏の始祖となり継体と縁組したと考えられる。

鞍手熱田神社

金川文書

鞍手の熱田神社では金川家の先祖は筑紫国造 鞍橋君と記されている。鞍橋君は「本初期欽明天皇紀」に記載される英雄で鞍手郡の名前の元となった弓の名人と記されているが、この文書には「磐井は孝元天皇の長子の系統で 大彦命の血を引く筑紫国造とされており 鞍橋君は葛子の弟である。」と記されている。

こちらの神社では乎止與命の娘宮積姫が日本武尊の東国出兵前に草薙剣を受け取ったと記録され、天智天皇の時代 新羅の僧が熱田より盗んだとされる草薙剣が天井から落ちてきたと記録されている。

つまり草薙剣は尾張の熱田神宮ではなく最初からここにあったと考えられる。新羅の僧の盗難は、それの偽装と考えられる。この僧は無罪で帰国した。

鳥羽宿禰の記録

- 『筑後国風土記』逸文には、磐井が豊前の上膳県へ逃亡し、その山中で死んだ(ただしヤマト王権軍はその跡を見失った)と記されている。

- 小国両神社には阿蘇氏と物部氏が手を組んだことが記されている。

- 小国南里には熱田神宮水源という熱田にちなむ神社が存在する。

- 鳥羽の宿禰が国造を務めた日田で魏の曹操の所持していた鉄鏡と同型の鉄鏡が発見されている。

- 磐井の子と云われる鞍橋の君の司る神社では草薙剣が存在した記されている。

日本書記の「磐井の乱」記録

- 527年(継体天皇21年)6月3日、大和朝廷の近江毛野は6万人の兵を率いて、新羅に奪われた南加羅・喙己呑を回復するため、任那へ向かって出発した(いずれも朝鮮半島南部の諸国)。この計画を知った新羅は、筑紫(九州地方北部)の筑紫国造磐井へ贈賄し、大和朝廷軍の妨害を要請した。

- 磐井は挙兵し、火の国(肥前国・肥後国)と豊の国(豊前国・豊後国)を制圧するとともに、倭国と朝鮮半島とを結ぶ海路を封鎖して朝鮮半島諸国からの朝貢船を誘い込み、近江毛野軍の進軍をはばんで交戦した。このとき磐井は近江毛野に「お前とは同じ釜の飯を食った仲だ。お前などの指示には従わない。」と言ったとされている。大和朝廷では平定軍の派遣について協議し、継体天皇が大伴大連金村・物部大連麁鹿火・許勢大臣男人らに将軍の人選を諮問したところ、物部麁鹿火が推挙され、同年8月1日、麁鹿火が将軍に任命され、天皇から筑紫以西の統治を委任された。

- 528年11月11日、磐井軍と大将軍の麁鹿火率いる大和朝廷軍が、筑紫三井郡(現福岡県小郡市・三井郡付近)にて交戦し、激しい戦闘の結果、磐井軍は敗北した。日本書紀によると、このとき磐井は物部麁鹿火に斬られたとされている。同年12月、磐井の子、筑紫葛子は連座から逃れるため、糟屋(現福岡県糟屋郡付近)の屯倉を大和朝廷へ献上し、死罪を免ぜられた。

- 乱後の529年3月、大和朝廷(倭国)は再び近江毛野を任那の安羅へ派遣し、新羅との領土交渉を行わせている。

分析

日本書記の記録ではなく「豊後国風土記」「豊西記」「日田神社蒐集録」等の資料から推測すると以下のような順番になる。

- 磐井が治める国で突然 大伴大連金村・物部大連麁鹿火・許勢大臣男人等による内乱が起き三種の神器を持ち磐井は豊前に落ち延びた。

- 磐井は肥の君 橘(中臣)氏を頼り 名を鳥羽宿禰(石井源太夫 乎止與命)と名を変え日田の国造として娘を橘氏と縁組させ新たな倭王(継体)を擁立させた。

- 継体と娘の間に皇太子と皇子(安閑 宣化)が生まれ都入りしたが、再び内乱が起き 継体 安閑 宣化は殺され欽明が新たに擁立された。

後世尾張氏は日本武尊の時代からでは無く 磐井(乎止與命)の時代から始まり、壬申の乱では天武天皇の擁立に重要な役割を果たすことになる。

熱田神宮の神紋が五七の桐竹なのは物部と阿蘇を゙表している。

コメント

文献をお読みになって書いてると思われますが引用元を記載ください

コメントありがとうございます。読み返してみましたが、ほぼ文献はタイトルに記載してあるとおもいますが