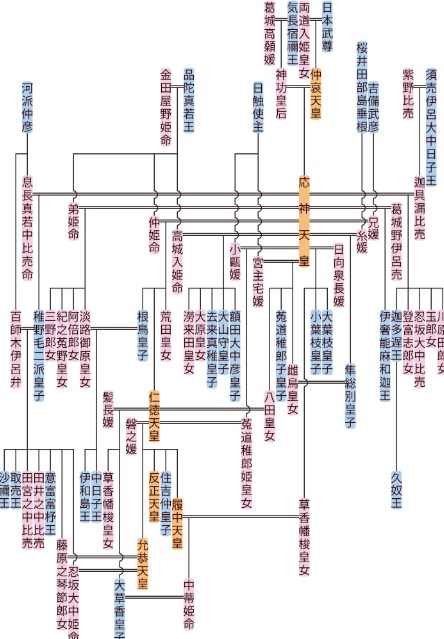

倭の五王は従来説では大和の王「記紀」に記載がある天皇であり、少なくとも倭王武は雄略天皇であるといわれれているがその実態は依然謎に包まれており、歴代天皇の系図に当てはめる作業を試みるもいまだそれを証明できるものは無い。

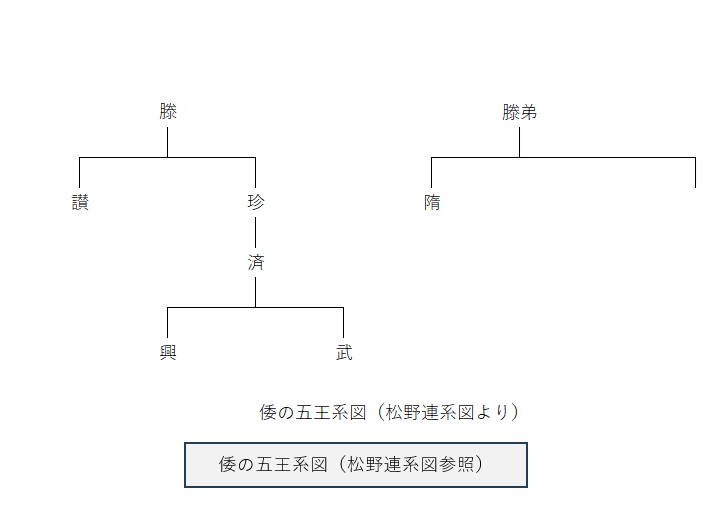

倭の五王の系図を中国の書簡と松野系図から当てはめてみると次のような関係になる。

4世紀~5世紀の半島 列島の様子

後世の「三国史記」にある百済の話は全くの作り話で、この当時百済は半島に建国しておらず『宋書』『梁書』『周書』『魏書』には「百済はもともと高句麗とともに遼寧省の東部に位置していたが、後に高句麗は遼寧省の東部に、百済は遼寧省の西部に位置するようになった。 百済は晋平郡晋平県によって統治されている。」

事実上の百済の初代王近肖古王が即位すると新羅と同盟を結び371年太子と共に高句麗の平壌に進み高句麗の故国原王を戦死させ372年東晋に朝貢し 6月には鎮東将軍・領楽浪郡太守に封ぜられた。

好太王碑

殘,新羅舊是屬民,由來朝貢,而倭以辛卯年來,渡海破百殘,□□新羅,以為臣民。以六年丙申,王躬率水軍討利殘國軍□□。…百殘王困,逼獻出男女生白一千人,細布千匝,歸王自誓,從今以後,永為奴客。…九年己亥,百殘違誓與倭和通。王巡下平穰,而新羅遣使白王云,倭人滿其國境,潰破城池,以奴客為民,歸王請命。…十年庚子,教遣步騎五萬,往救新羅,從男居城至新羅城,倭滿其中。官兵方至,倭賊退。

訳 百済・新羅はもと高句麗に服属する民で、これまで高句麗に朝貢してきた。ところが、倭が辛卯の年(三九一)以来、海をこえて襲来し、百済や新羅などを破り、臣民とした。そこで好太王は、三九六年にみずから水軍をひきいて百済を討伐した。…百済王は困って好太王に降伏して自ら誓った。「これからのちは永くあなたの奴隷になりましょう」と。…三九九年、百済はさきの誓約をやぶって倭と通じたので、好太王は平壌へ行った。そのとき新羅は使いを送ってきて好太王に告げた。「倭人が国境地帯に満ちあふれ、城を攻めおとし、新羅を倭の民にしてしまいました。私たちは王に従ってその指示をあおぎたいのです」と。…四〇〇年、好太王は歩兵と騎兵あわせて五万の兵を派遣して新羅を救わせた。その軍が男居城から新羅城に行ってみると、倭の兵がその中に満ちていたが、高句麗軍が到着すると、退却した。

遼西と呉柱事件

「宋書」には「倭国は高句麗の東南大海中にあり、代々貢職を修めている。」とあり続けて讃に触れている。

「史記」に「390年9月、右北平郡の人の呉柱が1千余の衆を集め、沙門法長を天子に推した。右北平郡を破り、広平県に侵攻して白狼城に入った。幽州牧慕容隆は広平郡太守・広平県令を先に帰らせて、継いで慕容進に百騎余で白狼城に向かわせた。呉柱の兵らはこれを聞いて壊滅、慕容進は呉柱を捕らえて殺害した。」とある

その当時 高句麗は遼東にあり百済は遼西にあった。390年高句麗の百済侵攻と呉柱事件に巻き込まれ、百済が半島に避難したことで同盟国の倭国は百済にその地を譲り任那から福岡県八女郡広川に移動したと考えられる。

列島の王権

407年列島の仁徳王権(天(阿毎)氏)は高句麗出兵により壊滅的な打撃を受ける。倭城の讃と珍は仁徳の筑後王権を攻め仁徳王権は難波(大阪)に逃亡する。その結果倭城の讃と珍は仁徳の筑後王権を攻め仁徳王権は河内を頼り王権を河内移す。ここに河内 九州に二つの王権が誕生した。

高良大社の物部の書の記録では神功皇后の崩御が389年と推定され、以後仁徳の王権が始まり「唐書」にあるように407年以降に都を筑紫から河内に移したと考えられる。

倭の五王(讃)

倭王讃は412年に広川町に倭国を建国し倭王となる。413年に晋へ朝貢 在位は412年~426年頃である。

- 1、晋の安帝(396~418年)の時、倭王讃有り。「梁書」倭伝

- 2、晋の安帝、義熙九年(413年)是の年、高句麗・倭国及び西南の銅頭大師、並びに宝物を献ず。

- 4、太祖の元嘉二年(452年)讃、又司馬曹達を遣わして貢献し、表を奉り、方物を献ず。讃死して弟の珍立つ。自ら使持節・都監(後略)つまり在位は412年~426年頃である。

- 3、高祖の永初二年(421年)、詔して曰く、「倭讃、万里貢を修む。遠誠宣しく甄(あらわ)すべく、除授を賜う可し」

記録で見る限り 412年に建国し413年に晋の安帝に朝貢 421年に除授を受け452年朝貢の後 崩御 弟の珍が倭王となったとある。

倭王讃と称号(宿禰と連)

「先代旧事本記」に記載がある物部胆咋 (いぐい)宿禰この宿禰の称号は仁徳王権の称号である。

宿禰の称号は「先代旧事本記」に「其の宿禰の官は初めてこの時に起これり」とある。

その後「旧事本記」「天孫本記」の称号は九世孫物部多遅麻連公(武諸隈大連の子)孫物部五十琴連公(物部胆咋 (いぐい)宿禰の子)十世物部印葉(いにば)連公(遅麻連公の子)以下略

物部胆咋の時代に物部氏は倭王讃の支配下に入ったこのことにより称号が変わっている。つまり宿禰は仁徳王権の称号 連は倭王の称号であることが判る。

倭王讃の墓(石人山古墳)

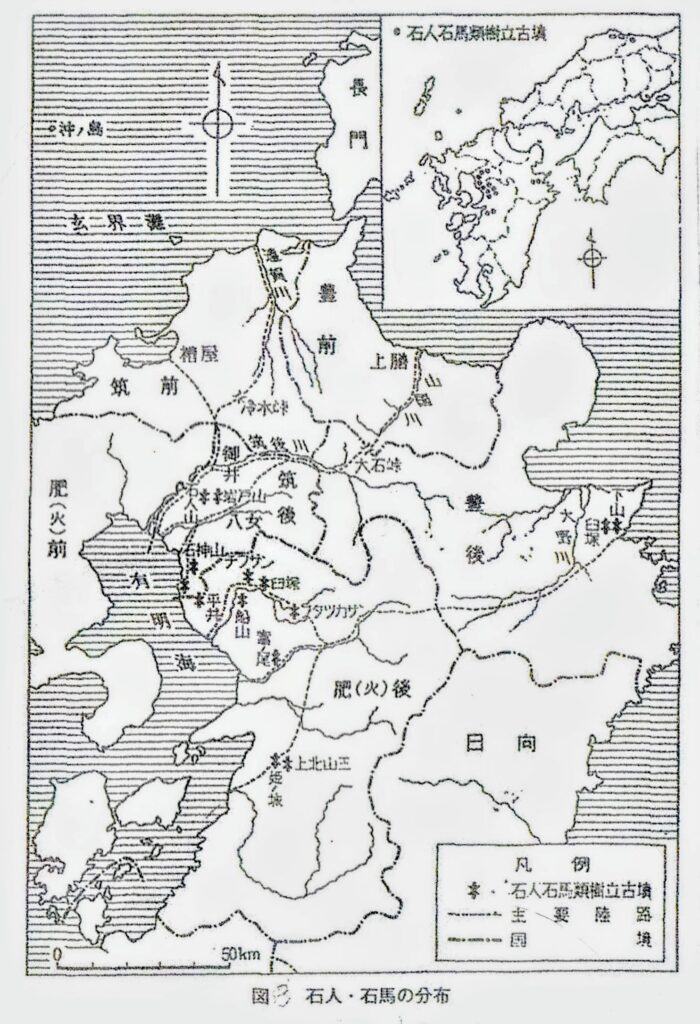

八女広川町 全長 130mの前方後円墳で時代は五世紀。倭王讃のは426年に死去している。特徴としてはその当時まで見られなかった石人・石馬である。これは倭王讃が列島に優れた石工技術を取り入れたと考えられる。

- 形状 前方後円墳

- 規模 107m

- 埋葬施設 横穴式石室

- 出土品 石人 埴輪

- 築造時期 五世紀前半〜中頃

- 被葬者 (推定)筑紫君磐井の祖父

古代の大和朝廷において、軍事的な役割を担っていた有力な氏族である。倭の五王も、中国の史書において軍事的な活動を行ったことが示唆されている。

外交的な役割も担っていた。倭の五王も、中国の南朝と外交関係を結んでいる。

吉備地方との関係が深い氏族で倭の五王の中には、吉備を拠点としていた可能性のある王もいる。

倭王讃の石人・石馬は中部九州(肥後・豊後)まで広がりを見せている。

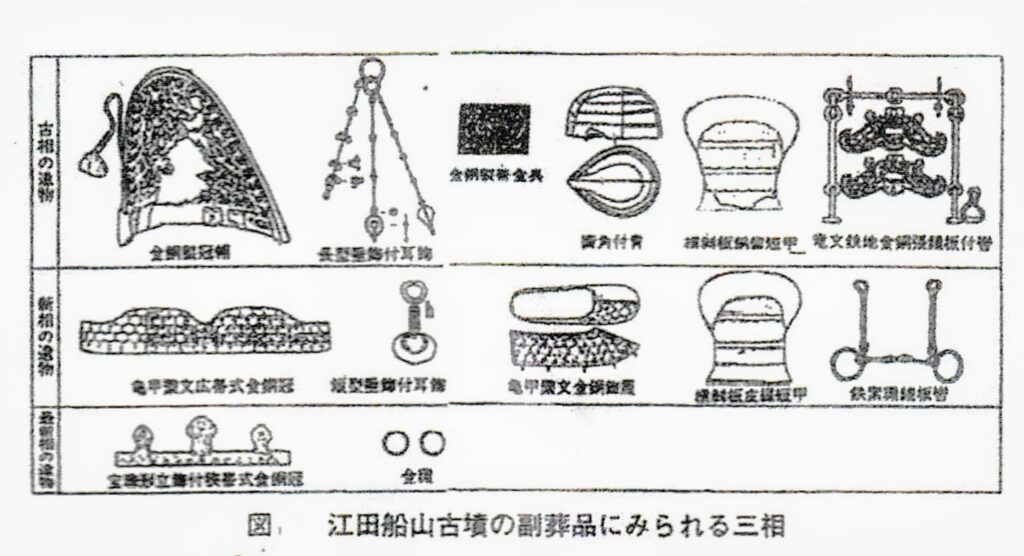

倭隋の墓(江田船山古墳)

江田船山古墳は追葬が二回行われている。

- 全長 62m 高さ 10m

- 初葬 五世紀後半

- 副葬品 金銅竜文透彫冠帽 金製心葉形垂飾付耳飾 金銅亀甲文冠帯金具残欠 金製心葉形垂飾付耳飾

- 金銅亀甲文冠帯金具残欠 竜文鉄地金銅張鏡板付廬等

- 追葬 六世紀後半

- 金銅亀甲文飾 横矧鉄鋲留短甲 横矧板

江田船山古墳の初葬者は王冠が出土しており王とされているが、倭の五王は大王なので筆頭将軍 倭隋の墓と考えられる。

倭王讃と倭隋

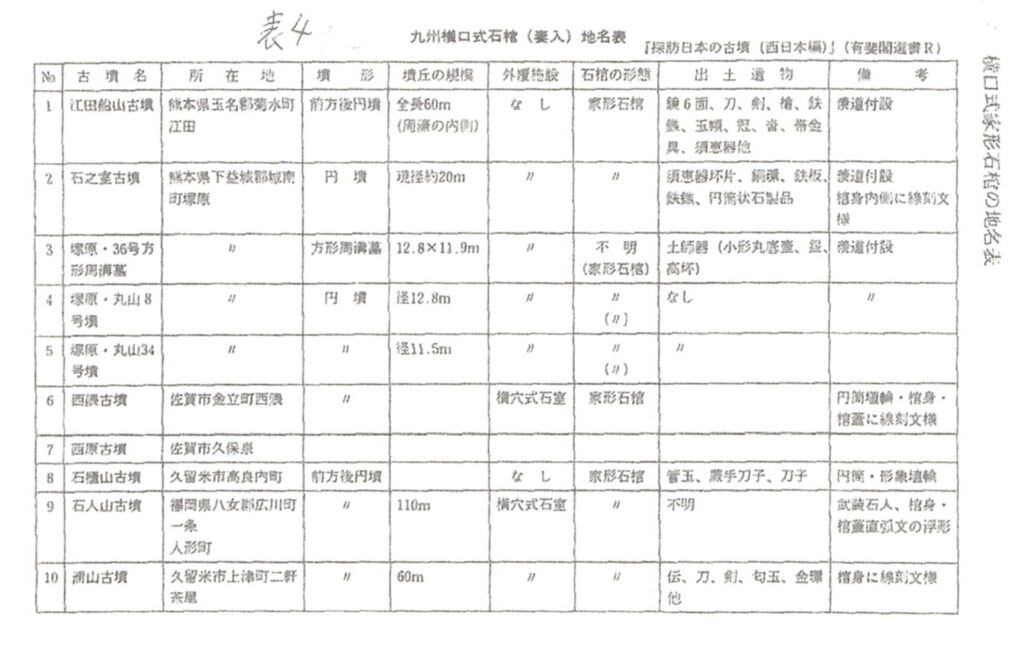

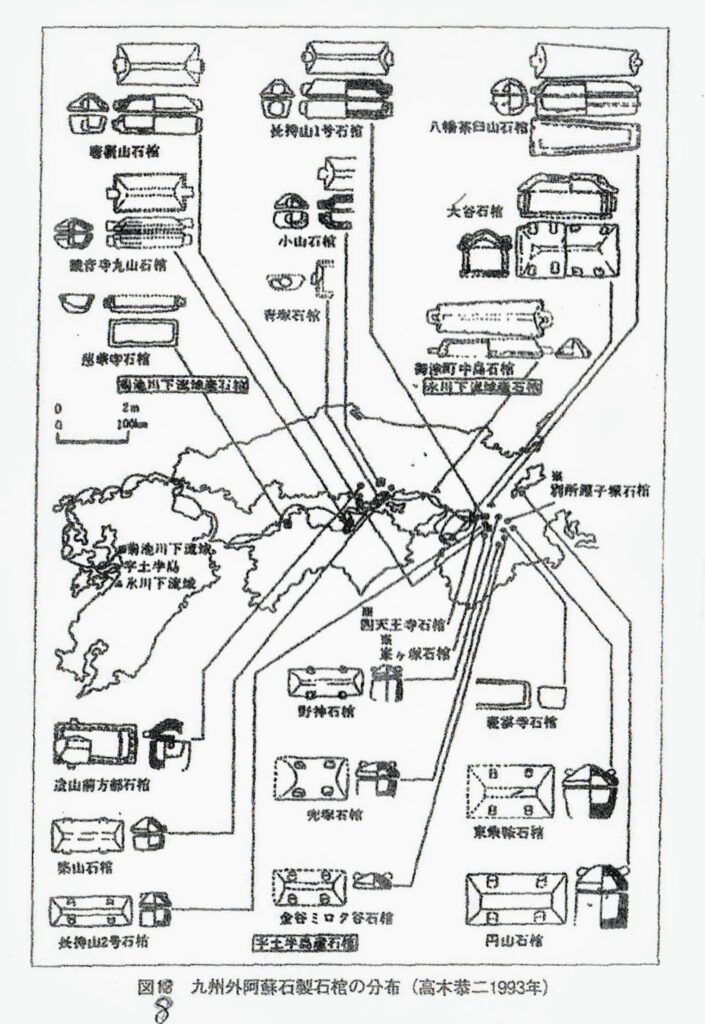

妻入り横口式石棺 石人山古墳の石棺は妻入横口石棺である。石棺の蓋には見事な直弧紋が彫られている。石棺の材質は菊池川下流域のもので、江田船山古墳辺りである。 江田船山古墳の石棺も妻入り横口式石棺でありこの石棺は有明海沿岸に多く分布している。

倭王珍

- 4,太祖の元嘉二年(425年)、讃、又司馬曹達を遣わして表を奉り、方物を献ず。讃死して弟の珍立つ(後略)。

- 6,(文帝、元嘉七年=430年 春正月)是の月、倭国王、使を遣わして方物を献ず

- 7,(文帝、元嘉十五年=438年 夏四月)巳巳、倭国王珍を以て安東将軍と為す。

- 8,(文帝、元嘉十五年=438年)是の年、武都王・河南国・高麗国・倭国・扶南国、並びに使を遣わして方物を献ず。

- 9, 二十年(文帝、元嘉二十年=443年)倭王済、使を遣わして奉献す。復た以て安東将軍倭国王と為す。 443年に倭王済が宋に朝貢したことにより倭王珍の在位は427年~442年であろう。

426年に倭王讃が死去して、翌年の元嘉二年(427年)に珍が即位した。438年他国と共に朝貢 安東将軍に443年再び安東将軍になった。

四国ルートの開拓

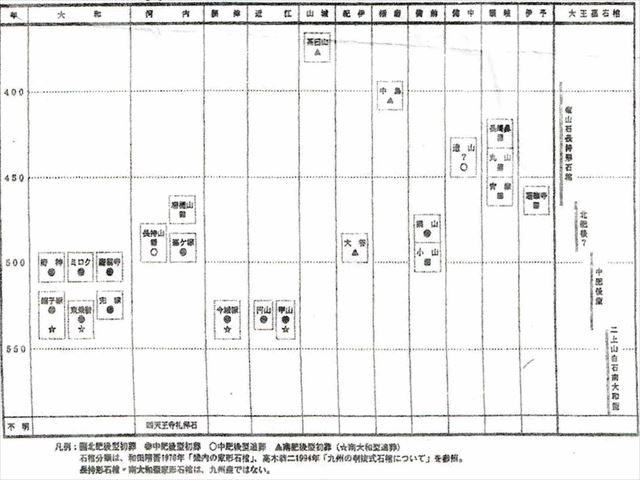

畿内地方の長持ち型石棺は5世紀に終焉を迎え 舟形石棺が主流になり、5世紀末には中肥後型舟形石棺に取って変わる。

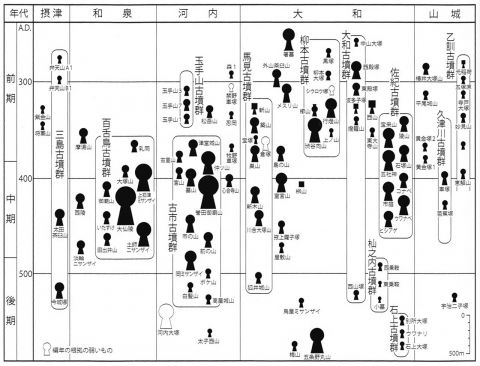

高木恭二氏著 「古市古墳群」

古市古墳群は大阪府の藤井寺市から羽曳野市の古市にかけて築かれている。合計123基からなり、その内訳は前方後円墳31基、円墳30基、方墳48基、墳形不明14基である~中略~まず4世紀後半に津堂城山古墳、5世紀後半から中頃にかけて仲津山古墳 古室山古墳 誉田御陵山古墳 古市墓山古墳 市野山古墳の順で造られた。

市野山古墳は5世紀中葉~後葉 陪塚があり北肥後I型舟型石棺が出土している。おそらく江田王二代目の墓であろう。

これにより倭王珍が四国ルートを開拓して大阪府藤井寺しまで征服したことが判る。

倭王珍の墓(墓山古墳)

- 形状 前方後円墳

- 規模形状 225m 高さ20.7m

- 築造時期 五世紀前半

応神天皇陵(おうじんてんのうりょう)と伝わる。古市野山古墳と墓山古墳は同じ設計で造られている。これにより江田王二代目は古市王権の征服後 墓山古墳を造らせたと考えられる。

倭王済

- 9, 二十年(文帝、元嘉二十年=443年)倭王済、使を遣わして奉献す。復た以て安東将軍倭国王と為す。

- 10,二十年(文帝元嘉二十年=443年)倭国済、使を遣わして奉献す。復た以て安東将軍倭国王と為す。

- 11,(文帝、元嘉二十八年=451年)使持節都監、倭・新羅並びに上る所の二十三人を軍郡に除す。

- 12,(文帝、元嘉二十八年=451年)秋七月甲辰、安東将軍倭王済、安東将軍に進号す。

- 13,(孝武帝、大明四年=460年、十二月丁未)倭国、使を遣わして方物を献ず。 14,済死す、世子興、使を遣わして貢献す。世祖の大明六年(462年、孝武帝』、詔して曰く、「倭王世子興、奕世戴(すなわ)ち忠、藩を外海に作し、化を禀け境を寧んじ、恭しく貢職を修め、新たに辺業を・・・

443年安東将軍 451年使持節都督 再び安東将軍461 462年朝貢とある。462年に済が死んでいるので倭王済の在位は443年~461年であろう。

任那日本府

(雄略)八年(464年)人を任那王のもとに使わし曰く、「高麗王、我が国を征伐す。(中略)伏して救いを日本府の行軍元帥等に請う。」「日本書紀」

(欽明)二十三年(564年)正月、新羅は任那の宮家を打ち滅ぼす(任那は加羅国・斬二岐国・多羅国・卒麻国・古嵯国・小他国・散半下国・乞喰国・稔禮国という。合わせて十国である。)

古代府を開くことができるのは「丞相・大司馬・御央太府」だけであった倭王済は任那日本府を開くことができた。それゆえ宋王朝は朝鮮支配を認めた。

六国諸軍事

倭王珍の六国諸軍事は「倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓」

倭王済の六国諸軍事は「倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓」

(欽明)二十三年(562年)正月、新羅は任那の宮家を打ち滅ぼす。(一本に云う、二十一年、任那は滅ぶ。総じては任那と言う。)

つまり倭王珍の時代には百済は鎮東将軍に任命されているが倭王済の時代には任那による百済の支配を認めたことにより朝鮮半島の支配を認めたと考えられる。

この文は倭王興の時代462年のものだが、この時点で任那日本府は倭王済により設置されている。

倭王済の墓(岡ミサンザイ古墳)

- 前方後円形

- 墳丘長245m 高さ20m(後円部)

- 円筒埴輪・形象埴輪

- 五世紀末

- 被葬者 (一説)仲哀天皇 雄略天皇 倭王武

瀬戸内海側の大型古墳はほぼここで終わる。

倭王興

- 15,(光武帝、大明六年=462年、三月)壬寅、倭国王の世子、興を以て安東将軍と為す。

- 16,(順帝、昇明元年=477年)冬十一月己酉、倭国、使を遣わして方物を献ず。

- 17,興死して弟の武立ち、自ら使持節都督、倭・百済・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七国諸軍事、安東大将軍倭国王と称す。順帝の昇明二年(478年)使を遣わして表を上がる。曰く~以下略

462年 安東将軍 477年朝貢 478年崩御 倭王武が478年五月に朝貢しているので倭王興の在位は462年~477年であろう。

日本書紀の倭王興

(大明)六年(462年)三月壬寅、倭国王の世子興を安東将軍とする。「宋書」

雄略六年(462年)四月、呉国、使を遣わして貢献する。「日本書紀」

これは倭王興の功績を「日本書紀」で雄略天皇の功績として記載したと考えられる。

中国地方ルートの開拓

倭王興は462年に即位すると翌463年に吉備を征服する。

雄略七年(463年)吉備下道臣は少女を以て天皇の人とし 相闘わし〜中略〜物部の兵士六十人を派遣して 前津屋および六十人を誅殺したという「日本書紀」

日本海沿岸地域の征服

463年に吉備を征服後中国地方ルートを開拓し近畿から日本海沿岸地域まで支配した。

(雄略)十七年「日本書紀」

(雄略)十七年(474年)三月、土師連等に詔して、「朝夕の御膳盛る清器を進(たてまつ)らしめよと言う。是に土師連の祖吾筍(あけ)、乃ち摂津国・山背国の内村、附見村、伊勢国の藤形附村、及び丹波・但馬・因幡の民部を勧(たてまつ)る。名付て贄(にえ)土師部と曰う。「日本書紀」

倭王興は摂津国・山背国・伊勢国・丹波・但馬・因幡を支配したとある。(473年以前には日本海沿岸地域も征服している。

倭王興による近畿地方征服

近畿地方の阿蘇ピンク石棺

五世紀末には近畿地方の石棺は阿蘇ピンク石石棺に代わる。高木恭二氏「阿蘇石棺の分布とその意義」「継体大王と越の国」

五世紀後半から河内地方では菊池川付近で造られた阿蘇石製石棺が持ち込まれるが、河内では五世紀末から六世紀初頭にピンク石製の舟形石棺に代わる。このピンク石は熊本県宇土市で造られた石棺である。

今城塚古墳

- 形状 前方後円墳

- 規模 墳丘長約190m

- 出土品 家形埴輪・武人埴輪等

- 築造時期 6世紀(古墳時代後期)

- 被葬者 (推定)第26代継体天皇 史跡

- 継体天皇陵説が有力 特記事項 発掘調査が可能な大王陵

継体天皇崩年干支があり「肆拾参歳 丁未年四月九日に崩ず。」とある。丁未年は527年である。

継体天皇の生まれは484年で生涯は484~527年である。

今城塚古墳からは阿蘇ピンク石製石棺が出土しているすなわち宇土出身の王の墓である。

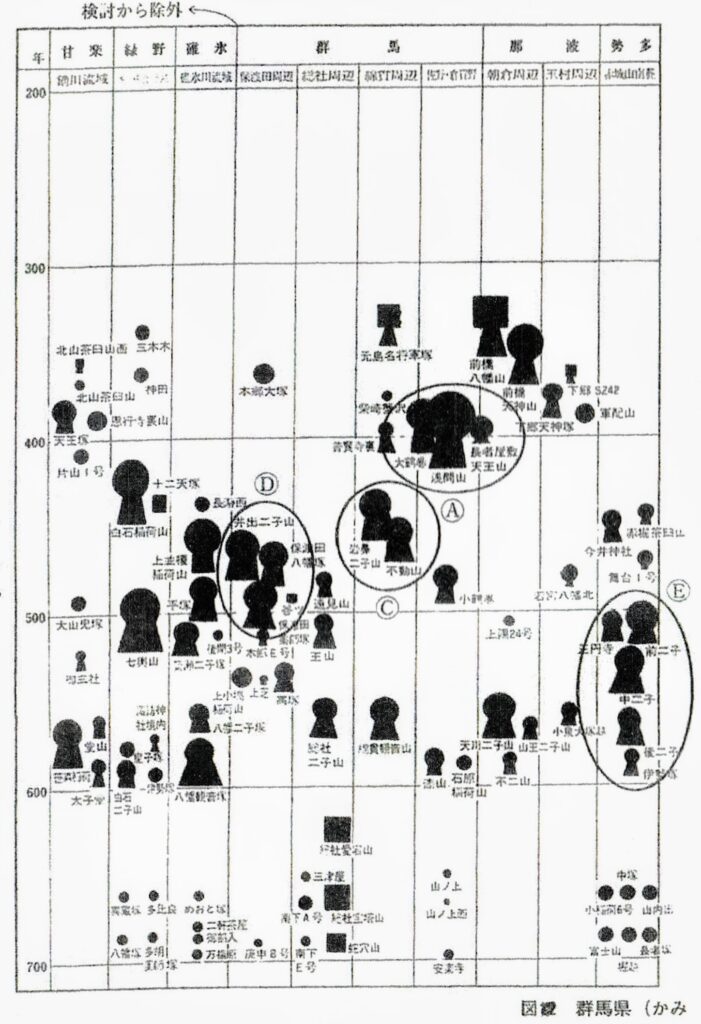

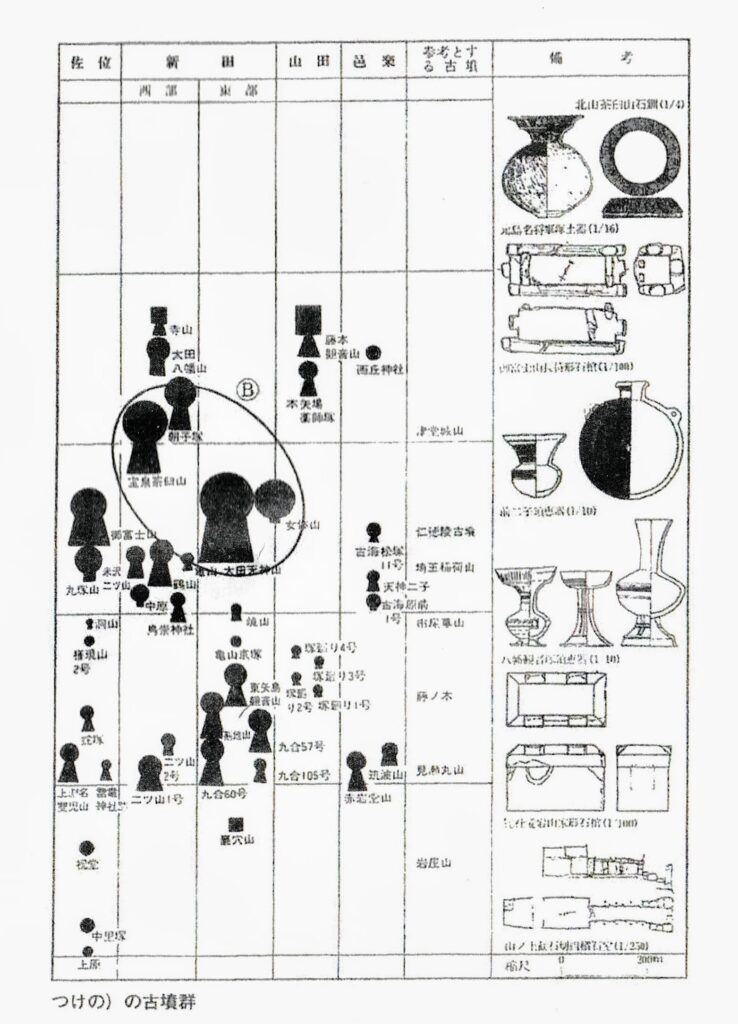

倭王興による関東征服

- Aグループ 高崎市 浅間山古墳を中心とした古墳群

- Bグループ 太田市 太田天神山古墳を中心とした古墳群

- Cグループ 高崎市 不動山古墳を中心とした古墳群・・・舟形古墳

- Dグループ 高崎市保渡田・井出町の二子山古墳を中心とした古墳群・・・舟形石棺

- Eグループ 前橋市前二子古墳を中心とした古墳群・・・横穴式石室

この中でCグループの古墳の被葬者が倭王興に任命された将軍でA・Bグループが征服された側と考えられる。

Dグループも舟形石棺で Eグループの横穴式石室はその後九州に広まった つまりEも倭王の派遣した武将のものと考えられる。

つまり倭王興は5世紀後半には関東の群馬県を征服したと考えられる。

倭王興の墓(稲荷山古墳)

- 形状 前方後円墳

- 規模 墳丘長120.0m 高さ10.4m

- 出土品 金錯銘鉄剣 画文帯神獣鏡・勾玉等

- 築造時期 五世紀後半

埼玉古墳群 丸墓山古墳 稲荷山古墳 二子山古墳 将軍山古墳 愛宕山古墳 瓦塚古墳 鉄砲山古墳 奥の山古墳 中ノ山古墳 この中の稲荷山古墳の鉄剣銘の「意富比垝」は「大彦」であり 鉄剣を作った人物「乎獲居臣」は大彦の子孫である。 2016年のレーダー調査で後円部の中軸線上に石棺が発見された 長さ4m 幅約3m 厚さ1mの石棺で稲荷山古墳は5世紀末 おそらく倭王興の棺と考えられる。 稲荷山古墳出土鉄剣の銘の年号は辛亥なので531年 おそらく追葬墓と考えらえる。

倭王武

18,(順帝、昇明二年=487年)五月戌牛、倭国王武、使を遣わして方物を献ず。武を以て安東将軍と為す。

19,建元元年(479年、高帝)進めて新たに使持節都監、倭・任那・新羅・加羅・秦韓・(慕韓)六諸軍事、安東大将軍倭王武に除し、号して鎮東大将軍に為さしむ。

20,(高祖武帝の天監元年=502年)鎮東大将軍倭王武を進めて征東大将軍に進号せしむ。

487年朝貢 安東将軍となり倭・任那・新羅・加羅・秦韓・(慕韓)六諸軍事により安東将軍に502年鎮東将軍に昇進 倭王武は502年まで朝貢している。倭王武の在位は478年~525年であろう。

倭王済の在位期間は443年~461年である。世継ぎは倭王興でその弟が倭王武である。

江田船山古墳の鉄剣銘 獲□□□鹵大王(ワカタケル大王)倭王武は倭王済が死去する直前 460年頃生まれたと考えられる。

養育したのは无□(利ヵ)弖で継体天皇の祖父をはその時近畿地方に派遣されたと考えられる。

筑紫舞から見た倭の五王の検証

筑紫舞 三人立 五人立 七人立

登場人物 都の翁 肥後の翁 加賀の翁 出雲の翁 夷の翁 尾張の翁 難波津より上がりし翁

都の翁とは倭の五王のことである。肥後の翁とは无□(利ヵ)弖で江田船山古墳の主 筑は紫舞肥後の翁が中心となり舞を廻してゆく

- 都の翁 獲加多支歯大王 全国 岩戸山古墳

- 肥後の翁 旡利弓 肥後 江田船山古墳

- 難波津より上がりし翁 越 今城塚古墳

- 夷の翁 関東 二子山古墳

- 尾張の翁 尾張 断夫山古墳

- 出雲の翁 ? 出雲 ?

肥後の翁とは无□(利ヵ)弖で江田船山古墳の主 筑は紫舞肥後の翁が中心となり舞を廻してゆく 加賀の翁とは稲荷山古墳の鉄剣に銘のある大彦の子孫 出雲の翁は出雲に派遣された武将 夷の翁は二子山古墳の主 尾張の翁は断夫山古墳の主 難波津より上がりし翁は継体天皇の父 今城塚古墳の主であると考えられる。

倭王武の墓(岩戸山古墳)

- 形状 前方後円墳

- 規模 墳丘長135m

- 出土品 石製品 埴輪

- 築造時期 六世紀前半

- 被葬者 (推定)筑紫君磐

分析

- 「宋書」:五世紀に半島から来日した百済と近い氏族である。

- 墓の特徴:墓に石製品 熊本の石棺を使用している。

- 副将:副将は熊本の火の君である。

- 勢力:瀬戸内海 中国地方 近畿地方 関東地方に勢力を伸ばした氏族で 継体の時代には力を失った。

- 倭の五王以前の氏族:「高良玉垂宮神秘書」によると開化天皇(阿部保連)神功皇后 仁徳天皇 その子(葛城 平群 蘇我 巨勢 羽田 紀)は物部氏である。火の君は橘(中臣)氏である。

- 軍事的な役割: 古代の大和朝廷において、軍事的な役割を担っていた有力な氏族で 倭の五王も、中国の史書において軍事的な活動を行ったことが示唆されている。

- 外交的な役割: 外交的な役割も担っており 倭の五王も、中国の南朝と外交関係を結んでいる。

- 吉備との関係: 吉備地方との関係が深い氏族で 倭の五王の中には、吉備を拠点としていた可能性のある王もいる。

結論

全ての条件を満たす氏族は、邇邇芸命に随伴したと伝わる天忍日命の子孫とされるが「記紀」にその名が無く五世紀 雄略天皇の時代にその名が現れ継体天皇時代に高句麗によって国土の北半分を奪われた百済からの任那4県割譲要請を受け失脚したと記録される大伴氏であろうと考えられる。

コメント