倭の五王の誕生の背景は大陸と半島の情勢が大きく関係していると考えられる。

4世紀~5世紀 半島の書「三国史記」には高句麗は遼東 百済 新羅 任那は半島にあると記されているが、これは後世の「三国史記」にある百済の話は全くの作り話で、この当時百済は半島に建国しておらず『宋書』『梁書』『周書』『魏書』には「百済はもともと高句麗とともに遼寧省の東部に位置していた。後に高句麗は遼寧省の東部に、百済は遼寧省の西部に位置するようになっり 百済は晋平郡晋平県によって統治されている。」と記されている。

遼西 遼東年表

- 372年 百済の初代王近肖古王が即位すると新羅と同盟を結び371年太子と共に高句麗の平壌に進み高句麗の故国原王を戦死させ372年東晋に朝貢し 6月には鎮東将軍・領楽浪郡太守に封ぜられた。

- 390年 右北平郡の人の呉柱が1千余の衆を集め、沙門法長を天子に推した。右北平郡を破り、広平県に侵攻して白狼城に入った。幽州牧慕容隆は広平郡太守・広平県令を先に帰らせて、継いで慕容進に百騎余で白狼城に向かわせた。呉柱の兵らはこれを聞いて壊滅、慕容進は呉柱を捕らえて殺害した。

- 391年 倭は海をこえて襲来し、百済や新羅などを破り、臣民とした。

- 395年 高句麗は北西の稗麓(契丹の部族)を撃破

- 398年 高句麗は粛慎を攻撃し、朝貢させ 盟約を破り倭と和通した百済を攻撃

- 396年 高句麗は水軍をひきいて百済の58城邑 700村を討伐 王城の漢城に迫った。

- 400年 高句麗は新羅領の倭を駆逐し 安羅兵を討った。

ここまでが遼西百済 遼東高句麗で起こった出来事であり百済はこれ以後百済は半島に移動した。

高良玉垂宮神秘書 三韓年表

391年 海を越えて来た倭国の王は「高良玉垂宮神秘書」では天皇は並列王家で筑紫の仁徳 畿内の垂仁が同時代 高句麗では好太王 百済では阿莘王で 新羅では奈勿尼師今「日本書紀」ではこの時に紀氏の介入により王系が断絶して倭の人質であった王阿花を百済王に据えたとある。

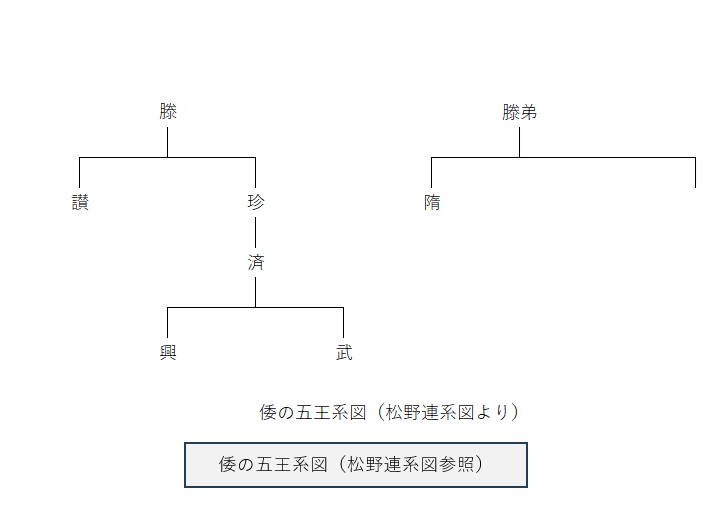

倭の五王の登場は「晋の安帝(396~418年)の時、倭王讃有り。」と「梁書」倭伝に記載がある。

好太王碑の記載が事実なら倭は任那の一部まで高句麗に侵されたと考えられる。

将軍順位

この時点での倭王讃 珍の時代倭国が安東大将軍を授与された時に、既に高句麗は征東大将軍となっており、百済は鎮東大将軍で地位としては三番目である。

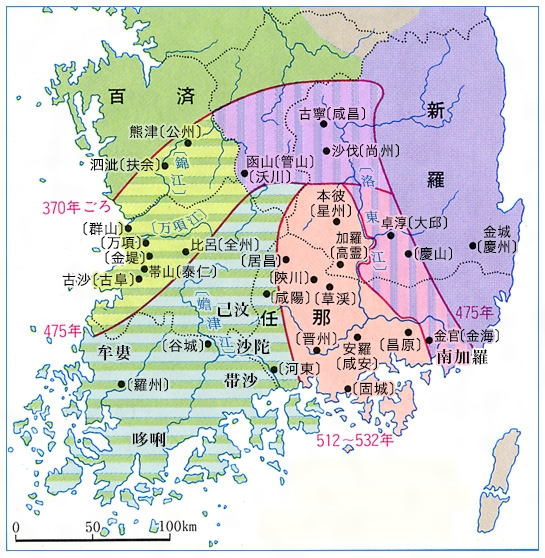

伽耶(加羅)任那の情勢

- 414年 加羅国は三韓に属している。建元元年、国王荷知が使者を送って献上しに来た。詔に曰く、「量広く始めて登る、遠夷は和化を受ける。加羅王荷知は海外の関を奉じて、贄を東に捧げるべし。輔国将軍と本国の王を授けるべし。」と記録されている。「南斉書」

- 垂仁2年、来日した加羅の王子の都怒我阿羅斯等に赤絹を下賜し任那を成立させることになったが、帰途で赤絹を新羅人に奪われたことで新羅との不和が生じたとされる。「日本書紀」

- 大加羅を中心にした後期伽耶連盟は、481年に高句麗とそれに附属する濊貊 の新羅侵入に対して、百済と共に援兵を送った。百済が倭に対して半ば強要する形で加羅西部の四県を割譲させると、加羅諸国は百済と小白山脈を境界として接し険悪になった。

2世紀から3世紀に至って半島東南部の諸国は共通の文化基盤をもっていたが、政治的には辰韓と弁韓に大きく分けられていた。当時弁韓地域の多くの小国の中で一番優勢な勢力は金海市付近の金官国(狗邪韓国、駕洛国)であった。任那の文化中心は金海・咸安を取り囲んだ慶尚南道海岸地帯であり、現在も貝塚や土坑墓などの遺跡が散在している。

宮家

「屯倉」とも書かれ、大和朝廷の直轄地を指します。もともとは直轄地で収穫された米を貯蔵する倉を意味していましたが、後にその地域全体を表すようになりました

日本において、宮号を賜った皇族男子(親王又は諸王)を祖とする、皇族の一家のことである。

半島の倭で云う宮家とは加羅国・斬二岐国・多羅国・卒麻国・古嵯国・小他国・散半下国・乞喰国・稔禮国という。合わせて十国である。

加羅王

多羅とはおそらく大伽耶のことであり 加羅とは「宋書」では金官伽耶と同意語とされ五世紀には通常加羅王とは金官伽耶の八代銍知王(ちつちおう、荘王、? – 492年10月4日)が加羅王と記されている。

加羅(金官伽耶)王系図

532年金官伽耶(加羅国)が滅亡した。この時代倭国は安閑天皇時代で継体天皇時代 大伴金村が任那の割譲の失敗で失脚したと記されている。

加羅国の宮家が金官伽耶、仁徳王権は物部氏であり その当時の倭王は合議制であったと考えられる。おそらく大伽耶(多羅)王が大伴氏であり、伽耶の利権はこの一族が握っていたと考えられる。

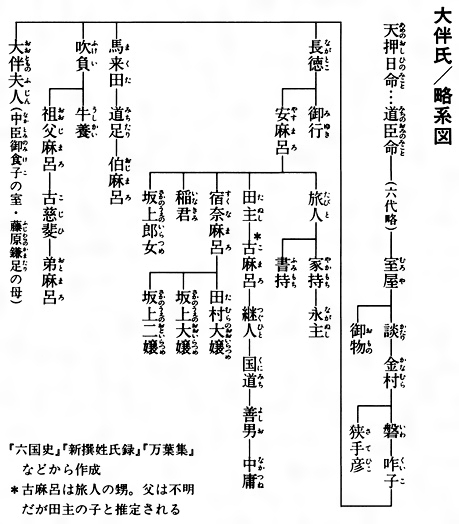

大伴氏

当時 伽耶で勢力を持っていたのは多羅国と加羅国である。

加羅国は金官伽耶のこと 多羅国の国王と考えられる氏族は大伴氏であると考えられる。

その系図をみると大伴室屋と大伴談連の名前が見られる。

大伴室屋

生誕 死没 不詳

主君 允恭天皇 → 安康天皇 → 雄略天皇 →清寧天皇 → 顕宗天皇

子 談連、若子連、一説:金村連、御物連

大伴武以の子とされるが大伴武以は仲哀天皇の大連であり時代が合わない大伴佐彦 大伴山前を挟む系図も存在する。

大伴談連

主君 仁賢天皇→武烈天皇→継体天皇→安閑天皇→宣化天皇→欽明天皇

子 金村

雄略朝の対新羅派遣軍の大将。雄略天皇9年(465年)3月、天皇の命を奉じて紀小弓、蘇我韓子、小鹿火宿禰ら他将と共に新羅を討った。新羅王・慈悲麻立干は数百騎の手勢で遁走、それを追撃し敵将を斬るも残兵は降伏せず、談は小弓と共に闘ったが、その夜に戦死した。

仁賢天皇11年(498年)仁賢天皇の崩御後に大臣・平群真鳥、鮪父子を征討し、武烈天皇を即位させて自らは大連の地位についた。武烈天皇8年(506年)武烈天皇の崩御により皇統は途絶えたが、応神天皇の玄孫とされる彦主人王の子を越前国から迎え継体天皇とし、以後安閑・宣化・欽明の各天皇に仕えた。

しかし、欽明天皇の代に入ると欽明天皇と血縁関係を結んだ物部25部族の蘇我稲目が台頭、金村の権勢は衰え始める。さらに欽明天皇元年(540年)には新羅が任那地方を併合するという事件があり、物部尾輿などから外交政策の失敗(先の任那4県の割譲時に百済側から賄賂を受け取ったことなど)を糾弾され失脚して隠居する。これ以後、大伴氏は衰退していった。

この二人が倭の五王時代の大伴氏であるが、生誕 死没ともに釈然としない経歴であるにも関わらず倭国で倭王であった物部氏と同等の権力 軍事力を持ったことは疑問である。

倭の五王以後の伽耶の情勢

新羅は5世紀中頃に高句麗の駐留軍を全滅させ、高句麗の長寿王は南下政策を推進した。

- 475年に百済の首都・漢城(ソウル特別市)を陷落させると、百済は南下して統一された国の存在しない朝鮮半島南西部への進出を活発化させた。統合されて間もない新羅は、この機に乗じ秋風嶺を越えて西方に進出するなど、半島情勢は大きく変化した。 5世紀末に百済の南下と新羅の統合により、任那加羅のうち北部に位置する小国群は自衛の為の統合の機運が生じ、高霊地方の主体勢力だった半路国(または伴跛国)が主導して後期伽耶連盟を形成したという説がある。

- 479年、南斉に朝貢して〈輔国将軍・本国王〉に冊封されたのは、この大加羅国と考えられている。

- 522年 大加羅の異脳王は新羅の法興王に対して婚姻を申し入れ、新羅との同盟を願ったが叛服常ない新羅は却って任那加羅諸国への侵攻を繰り返した。

- 532年 任那の金官国が新羅に降伏した。この為、任那加羅諸国は百済に救援を求め、百済は安羅に駐屯して新羅に備えるとともに、聖王が主宰して任那加羅諸国の首長と倭の使臣との間による復興会議(いわゆる任那復興会議)を開いたが、百済は単に任那加羅諸国を新羅から守ろうとしたのではなく、百済自身が任那加羅諸国への勢力拡大を狙っていた。

- 554年 百済が管山城の戦いで新羅に敗れて聖王が戦死すると新羅の優勢は決定的となった。

- 562年には大加羅(高霊)が新羅に滅ぼされ、残る任那加羅諸国は新羅に併合された。

日本書紀による記載

継体天皇6年(512年)に高句麗によって国土の北半分を奪われた百済からの任那4県割譲要請を受けて、金村はこれを承認する代わりに五経博士を渡来させた。

分析

倭王珍の六国諸軍事は「倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓」であり倭王済の六国諸軍事は「倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓」であり、珍の時代半島の百済は加羅も同じ位置にあり 済の時代 百済の代わりに加羅であったが、512年任那4県割譲要請を受け加羅を百済に譲ったことにより532年の加羅(金官伽耶)は新羅に降伏したと考えられる。

つまりこの決定を下した大伴氏は倭王であったが政策の失敗により座を追われたと推測できる。

コメント