「日本書紀」「古事記」によると、磐井は物部麁鹿火に斬られたとされているが『筑後国風土記』逸文には、磐井が豊前の上膳県へ逃亡し、その山中で死んだ(ただしヤマト王権軍はその跡を見失った)と記されている。

その後磐井の領地の一部と考えられる日田の石井(いわい)にその後の磐井と考えられる人物の記録が残されている。

石井神社 旧事本記

- 「石井は古代の郷駅が置かれた土地で、この石井神社も日田では大原八幡宮に次ぐ由緒のある神社である。大和朝廷が諸国に国造をおいたとき、鳥羽宿祢が日田国造となり、三芳の会所宮に庁を設けたと伝えられるが、後に日田郡司大蔵永弘が宿祢をこの石井神社に祀ったという。日田市文化財調査委員会

- 止波宿禰は『旧事本紀』に13代成務天皇の御世に、葛城国造と同祖、止波宿禰を定めたとある。

磐井の逃亡後、日田の国造りとなった鳥羽の宿禰とは、どのような人物であろうか?

豊日誌 豊前国風土記

- 豊日志には、止波宿禰は刃連(三芳町)に居住し農耕を教えたとあり、現在でも会所山(よそやま)の中腹には、止波塚と呼ばれる古墳も存在している。

- 『豊後国風土記』靭編郡の条には、欽明天皇の時代、日下部氏の祖である邑阿自(オウアジ)が靱部として仕えており、村について家を構えた。これにより靭負(ユギオイ)村とよび、後に靭編(ユギアミ)郡と呼んだとある。

- 日田国造(ひたのくにのみやつこ)に任命された鳥羽宿禰(とばのすくね)が移住し館を設けた(470年頃)ことで『会所宮(えそみや)』とよんだと云われていますが、もっと古くは、神功皇后(じんぐうこうごう)三韓征行の時(200年10月3日~)にこの地に将兵が集められて軍議が催されたことに由来して『会所宮(ゑそみや)』 と呼ばれるようになった所とある。

豊西記

この鳥羽宿禰について詳しい記載がある。

『豊西記』には、「石井源太夫高明公」、当郡に下向き、来来里の着御あり。これによって村名としその後大原に館し昿田を開きという記述と『豊後国志』には「鳥羽の宿禰」が日田国造となり刃連に住まい常に庶民に会す。以て耕の事を教え常に同居し、名づけて会所宮というのは是なり。日田で初めて水田が開かれたことから“田始播”=田島と呼ばれるようになったと記されている。「石井源太夫高明公」と「鳥羽の宿禰」は同一人物の可能性がある。

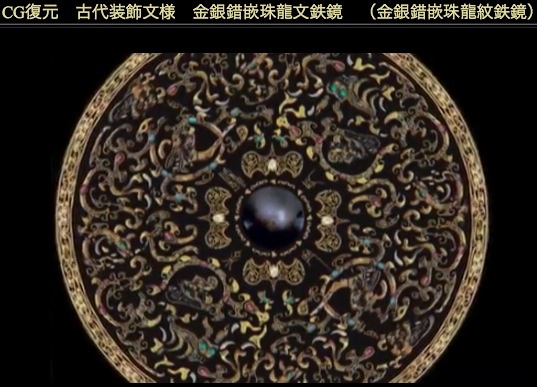

筑後川装飾古墳

鳥羽宿禰の時代の筑後川流域の装飾古墳には、「わらびて紋」というものが画かれているのだが、実はこの文様が金銀錯嵌珠龍文鉄鏡と鉄帯鉤に画かれているといわれている。

この鏡を知っているからこそ古墳に描かれるのではないか。その鉄鏡は6世紀頃ののダンワラ古墳から出土したとされる。これは日下部氏が田島から石井に移住された頃に、埋めていったっものと考えられる。

この遺跡は六世紀磐井の乱の後の遺跡で金銀錯嵌珠龍文鉄鏡と鉄帯鉤はこの時に日田に持ち込まれた可能性は否定できない。

推論

磐井の乱の実態は継体天皇によるヤマト朝廷によるものでは無く「高良玉垂宮神書」にあるように物部系阿部磐井と物部荒甲大連(物部麁鹿火)・大友金村連による物部内の内乱と考えられる。

『日田神社蒐集録』によると石井神社の由来は、鞍形尾から石井源太夫(いしいげんだゆう)が八幡宮に祈願して、剣を大空に向かって投げ、落ちたところを社地と定めたといいます。また、この剣を投げ社地を定めた石井源太夫は尾張国の蓬莱島に宮地が有り、そこに祭られる尾張国造小豊命であるとも有ります。尾張国の熱田神宮、境内摂社の上知我麻神社(かみちかまじんじゃ)は通称源太夫社と呼ばれ、祭神は『先代旧事本紀』に尾張国造と記される乎止與命である。

この時点で判っているのは磐井は豊前に逃げた後、葛城国造と同祖の鳥羽宿禰が会所山に館構え日田の国造りとなった。そしてその部下日下部氏も物部氏である。

鳥羽宿禰の別名は石井源太夫といい尾張国造と記される乎止與命(尾張氏初代)である。筑後川装飾古墳を造ったのはこの一族で金銀錯嵌珠龍文鉄鏡は磐井が筑紫から日田に持ち込んだと考えられる。

鏡が日田 「金川文書」には鞍手の磐井の子 葛子の弟鞍橋の君の治める神社が熱田神社で神紋が五七桐竹で草薙剣がそこにあったということは三種神器を磐井が持っていたと考えられる。

つまり磐井は倭王武であると考えられる。

コメント